在当今数字化时代,数据的高效传输至关重要,光模块作为光通信领域的关键组件,其重要性不言而喻。海哥将深入剖析光模块产业链的各个环节,带你全面了解这个支撑现代信息传输的核心产业。

光芯片:高端依赖进口,国产逐步崛起

光芯片堪称光模块的 “心脏”,它的性能直接左右着光模块的传输速率、功耗及成本。从市场格局来看,全球光芯片市场主要由少数国际巨头把控,像美国的英特尔(Intel)、Lumentum,日本的住友电工(Sumitomo Electric)、三菱电机(Mitsubishi Electric)等企业,凭借长年累月的技术沉淀与巨额研发投入,在高端光芯片领域独占鳌头。

近年来,我国在光芯片领域奋起直追,成绩斐然。以武汉光迅科技、苏州长光华芯为代表的国内企业,已在中低端光芯片市场实现了一定程度的国产化替代。然而,在 400G 及以上速率的 EML 芯片等高端产品方面,与国际先进水平仍有较大差距,国产化率较低,进口依赖的局面短期内难以扭转 。这也意味着,国内企业在高端光芯片研发上还有很长的路要走,需要持续加大研发投入,突破技术瓶颈。

光电子器件:多元发展,集成趋势凸显

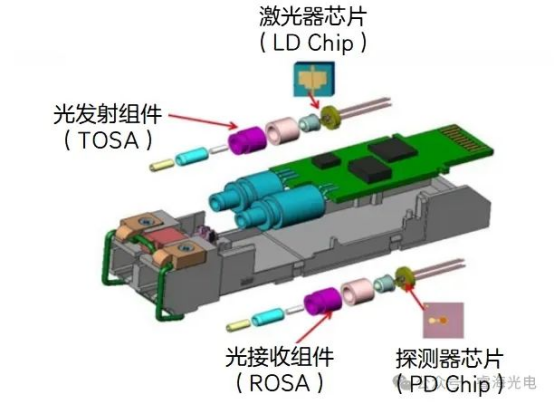

光电子器件家族庞大,涵盖光发射组件(TOSA)、光接收组件(ROSA)、光耦合器、光隔离器等众多成员。在光发射组件里,负责将电信号转换为光信号的激光器及驱动电路,是影响光信号输出质量的关键;光接收组件则依靠光电探测器及跨阻放大器等,精准地把光信号转换为电信号。

光电子器件市场竞争呈现多元化态势,除了部分与光芯片业务重叠的厂商,还有大量专注于器件制造的企业。当前,光电子器件正朝着集成化、小型化和高性能化大步迈进。例如,单片集成技术将激光器、调制器、探测器等多种功能器件集成在同一芯片上,混合集成技术则把多个光电子器件封装成功能模块,以此满足光模块对更高集成度和更优性能的追求。

集成电路芯片:国际领先,国内积极追赶

集成电路芯片在光模块中肩负着光信号处理、控制以及与外部电路通信等重任。其中,驱动芯片为激光器提供恰到好处的驱动电流,实现光信号的精准调制;跨阻放大器芯片则把光接收组件输出的微弱电信号放大,便于后续电路处理;数字信号处理芯片承担着时钟恢复、数据编码解码等关键功能。

集成电路芯片市场集中度较高。国际上,德州仪器(TI)、意法半导体(STMicroelectronics)等企业在光模块相关集成电路芯片领域技术雄厚、市场份额可观。国内的圣邦微电子、思瑞浦等企业也在积极布局,通过持续的研发创新,陆续推出适用于光模块的集成电路芯片产品,但整体市场份额相较于国际领先企业仍有不小差距,需要进一步提升技术实力和市场竞争力。

PCB:性能要求提升,市场稳步增长

PCB(印制电路板)是光模块中电子元器件的支撑与电气连接 “桥梁”,其性能关乎光模块的稳定性与可靠性。在光模块应用中,它需具备良好的电气性能,如低电阻、低电容和低电感,以降低信号传输损耗与干扰;要有较高的机械强度,适应不同环境;还得有精准的尺寸和布局设计,契合光模块小型化、高密度组装的趋势。

随着光通信行业的蓬勃发展,光模块用 PCB 市场规模稳步扩张。相关数据显示,近年来全球光模块用 PCB 市场保持着一定的增长率。随着光模块速率不断攀升,对 PCB 的层数、线宽线距精度、板材性能等提出了更高要求。例如,高速光模块常需多层 PCB 设计,线宽线距可达微米级精度,还需采用高性能高频板材,保障信号高速传输的完整性。在全球范围内,日本的揖斐电(Ibiden)、日本电气硝子(NEG),中国台湾的欣兴电子(Unimicron)、健鼎科技(Tripod)等企业竞争力强劲。国内的深南电路、沪电股份等也在加大研发和生产投入,努力提升产品质量与市场份额 。

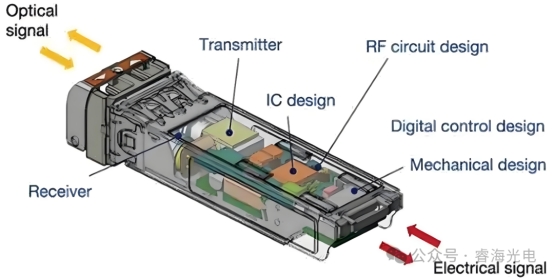

光模块制造:光学、电学与封装的协同艺术

光模块制造融合了多项关键技术与复杂工艺。光学设计环节,需精心规划光信号的发射、传输和接收路径,确保光信号高效耦合、低损耗传输。比如,通过优化光发射与接收组件的光学结构,提升光信号耦合效率,减少反射和散射。

电学设计方面,要精准处理和控制光模块内部的各类电信号。合理设计驱动电路,为激光器提供稳定且符合调制要求的驱动电流;优化跨阻放大器电路,增强对微弱光信号转换后电信号的放大能力;设计高效的电源管理电路,保障光模块在不同工况下稳定供电。

封装工艺同样举足轻重。目前常见的封装形式有 SFP、QSFP、OSFP 等。封装过程中,需攻克光学与电学元件的精确对准、散热管理以及电磁屏蔽等难题,为光模块性能保驾护航。

数据中心:需求爆发,引领高速低耗潮流

数据中心作为光模块的核心应用阵地,需求正迅猛增长。云计算、大数据、人工智能等技术的蓬勃发展,使得数据中心的数据流量呈井喷式增长,这就要求数据中心具备更高速的网络传输速度和更大的带宽容量。光模块作为数据中心网络光信号传输的 “主角”,其性能和数量直接决定着数据中心的网络性能。

在数据中心内部网络架构中,光模块广泛应用于服务器与交换机之间、数据中心之间的互联等场景。不同速率的光模块各有其用武之地。短距离的服务器与交换机连接,多模光模块凭借成本低、速率适中的优势备受青睐,常见速率有 10G、25G、40G 等;而交换机之间以及数据中心之间的长距离、高速率互联,则主要依靠单模光模块,速率正从 100G 向 400G、800G 甚至更高迈进。

展望未来,随着数据中心规模持续扩张、网络架构不断升级,对光模块的需求将呈现高速率、低功耗、小型化和低成本的特点。高速率方面,400G、800G 及以上速率的光模块将成为市场主流,以应对剧增的数据流量;低功耗方面,随着数据中心节能减排要求趋严,低功耗的液冷光模块可有效降低运营成本;小型化有助于提升设备集成度和空间利用率;低成本则能在保障性能的同时,降低数据中心建设与运营成本 。

电信网络:5G 与固网推动需求稳定增长

在电信网络领域,光模块应用场景丰富。5G 基站建设中,前传、中传和回传网络都离不开大量光模块。前传网络连接基站射频单元和基带处理单元,传输距离短,多采用低成本、中低速率的光模块,如 25G、50G 等;中传和回传网络负责将基站数据传输至核心网,对传输距离和速率要求高,一般采用 100G 及以上速率的光模块,并依据传输距离选择单模或多模。

在固网宽带接入领域,随着 FTTH(光纤到户)的普及,光模块在光线路终端(OLT)和光网络单元(ONU)中发挥着关键作用。OLT 位于运营商中心机房,需高速率、大容量光模块与多个 ONU 通信;ONU 安装在用户端,根据用户需求和接入带宽不同,采用 1G、10G 等不同速率的光模块。随着全球 5G 网络建设持续推进、固网宽带不断升级,电信网络对光模块的需求将保持稳定增长。

工业互联网:应用拓展,定制需求渐显

工业互联网的兴起,为光模块在工业领域的应用开辟了新空间。在工业自动化生产线中,光模块用于连接工业机器人、传感器、控制器等设备,实现高速、可靠的数据传输。由于工业环境复杂,对光模块的可靠性、抗干扰能力和环境适应性要求极高。例如,在高温、高湿度、强电磁干扰环境下,光模块必须稳定工作,保障工业生产的连续性和准确性。

目前,光模块在工业互联网中的应用案例日益增多。在智能工厂中,基于光模块的高速网络实现了生产设备的实时监控和远程控制,大幅提升生产效率和管理水平。在电力、能源等行业,光模块也广泛应用于远程数据采集、监控系统,确保能源生产和传输安全可靠。未来,随着工业互联网深入发展,对光模块的需求将呈现多样化和定制化特点。不同行业、应用场景对光模块的速率、传输距离、接口类型及环境适应性等要求各异,这就需要光模块企业加强与工业企业合作,深入了解行业需求,开发出更贴合工业互联网应用的产品。

随着 AI、大数据、云计算等新兴技术持续进步,对光模块高速率、低功耗和小型化的需求愈发强烈。未来,硅光技术有望大规模应用,它能将多种光器件集成在硅基芯片上,显著降低成本、提升性能。LPO(Linear Power Optics,线性驱动光模块)技术在 800G 及更高速率光模块中的应用也将成为关键发展方向, 此外,薄膜铌酸锂、高速 SerDes 等新兴技术也潜力巨大。未来我们这些光模块生产企业需积极攻克技术难题,优化其在信号传输、功耗控制等方面的性能。

光模块在物联网骨干网络和部分高端终端设备中前景广阔。企业可针对物联网应用特点,开发针对性产品。在智能交通领域,车联网、智能交通监控等场景对高速、可靠数据通信需求渐涨,光模块企业可与汽车制造商、交通系统集成商合作,拓展市场份额。医疗领域对光模块在医学影像数据传输、远程医疗等方面的应用需求也在提升,企业应加强与医疗设备厂商合作,开发适用于医疗环境的产品。通过多元化市场拓展,降低对单一市场的依赖,提升企业抗风险能力和市场增长潜力。

随着科技不断进步、新兴应用领域不断拓展,光模块在更多领域的潜在价值将被挖掘,为行业带来新的市场增长点,也促使企业不断创新,开发出适应不同新兴应用场景需求的产品,推动光模块产业持续蓬勃发展 。

微信扫一扫